Vol.3 調教欄を読む

以前ほど電話は鳴りませんが、新聞の読み方についてメールで質問してくる熱心なファンは少なくありません。初歩的なものから、明確な回答が難しいものまで。メールは直接編集部に届きませんが、問い合わせ担当経由で「よろしくお願いします」と私のところに回ってくることもあります。

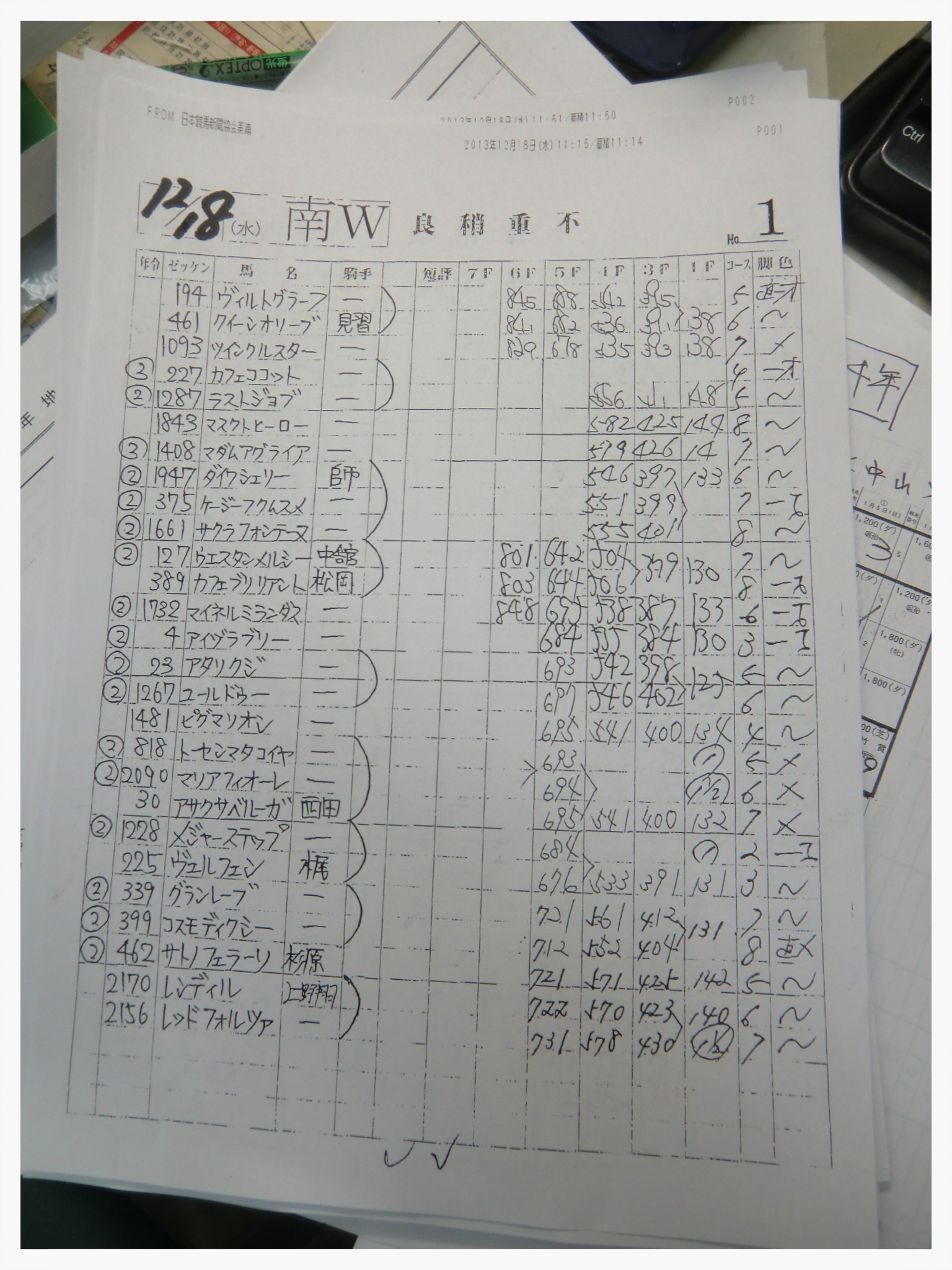

ただ、なぜか調教に関する質問がほとんどありません。調教は人間のスポーツ選手でいう練習ですが、競走馬にとっても当然大切です。中央競馬の場合、関東は美浦(茨城県稲敷郡美浦村)、関西は栗東(滋賀県栗東市)に厩舎と練習コースがあり、毎週水曜日に調教のピークを迎えます。現場から送られてくる原稿は、今でも手書き。ゴール地点から逆算して出す調教タイムも、坂路コースを除くと手動のストップウオッチ計測です。200mで15秒が基準タイム。600m走って45秒、800mで60秒以内を“時計”と呼んで、新聞に載せる目安にしています。

スペースの関係もあって、“時計”はすべて載せないほうが普通です。厩舎によって調整方法は様々。調教タイムの価値は編集部で決めています。遅い時計をあえて載せないことによって、有効な時計をどれだけ出しているか明確に読者へ伝えたいと考えています。

調教タイムを自在に読みこなせるファンは、かなりの事情通です。だから質問も少ないと思っています。ほとんどの方は、解説記事を読んで各馬の調子の善し悪しを判断されているのでは? もちろんそれで構いませんが、実はもったいないことです。

一例を挙げましょう。12月14日(土)、阪神競馬に出走したマジェスティハーツ。菊花賞で2番人気に推された、期待の大きい馬です。通常、1週間に1回は速い時計を出すべきですが、この馬は1週飛ばした形で新聞に載りました。編集したのではなく、本当に時計なし。馬体に問題を抱えている可能性がある調整過程です。実際、マジェスティハーツはフレグモーネという炎症を患い、調教を休んでいました。

レースの3日前、11日の水曜日に“好時計”。厩舎談話はやや弱気でも、調教の動き自体は悪くありませんでした。「何とか仕上がった」と見た記者もいて、少し迷いました。時計の下にある解説記事は私が書いたもので、いろいろ考えた末に、見た目が良くても調整が不自然であることを強調しました。

結果は……17頭立ての14着。まったくいいところがなく、本来の能力からは考えられないレースぶりでした。状態が万全でなかったのは明らか。たとえ他に情報がなかったとしても、時計の並びだけを見て的確な判断ができることがあるのです。

田所 直喜(たどころ・なおき)

1964年(昭和39年)6月10日生まれ。東京都国分寺市出身、妻と2人暮らしで今も在住。

海城学園は高校の3年間で、1983年(昭和58年)卒業。1年の担任は長島先生。2~3年は文Bコースで河原先生。

東京学芸大学教育学部国語科を卒業と同時に、1989年(平成元年)、(株)日刊競馬新聞社入社。以来、中央競馬担当の編集記者として活動。

現在、編集部中央課課長、採用担当責任者。